La Società dei Nove Musi nella Napoli gastronomica di fine Ottocento

di Massimo Gatta

L'arte della gastronomia è sempre stata molto fiorente nel Regno di Napoli. Come ha ricordato Mario Nahartii de Luco in quel suo aureo libretto, Trattorie e Cuochi celebri nella Napoli dell'800 (Napoli, Luigi Regina Editore, 1969), le corti angioine e aragonesi, e lo stesso regime viceregnale, ebbero momenti di alto splendore che favorirono lo sviluppo di un'arte gastronomica invidiabile.

Sarà però nel corso del Settecento, col clima di grande opulenza concentratasi alla corte dei Borbone, che la gastronomia partenopea raggiunge vertici di assoluto prestigio. Alla corte borbonica, infatti, giungono cuochi esperti e celebri provenienti da ogni parte del Regno, specialmente dalla Sicilia e dall'Abruzzo, che si uniscono ai napoletani. Antichi e preziosi ricettari regionali, con i loro termini greci e germanici, provenzali ed arabi, spagnoli e francesi, si mischiano così a quelli locali formando un amalgama di straordinaria varietà e ricchezza. La casta dei cuochi, mai prima d'ora così chiusa e potente, si afferma dettando nuove regole di una gastronomia privilegiata, appannaggio dei nobili. Questi cuochi possono in tal modo fregiarsi del titolo di monzù e anche dei casati o attributi feudali dei nobili per i quali lavorano. Monzù è riduzione del francese monsieur ed è titolo introdotto in epoca napoleonica che distingue gli esponenti delle massime gerarchie gastronomiche.

La breve parentesi napoleonica influenza, sotto il profilo squisitamente linguistico, vari aspetti del vivere civile; non solo l'abbigliamento e l'arredamento ma anche la cucina. Termini passati nell'uso comune, ma di origine francese, sono ad esempio: bigné (beignet), brosciato (broche), gattò (gateau), glassa (glace), purè (purée), ragù (ragoût), sartù (surtout). Secondo de Luco alcune di queste voci sarebbero di origine occitanica e risalirebbero al periodo angioino quando Napoli era capitale della Provenza.

L'apogeo viene raggiunto col regno di Carlo III di Borbone e Napoli viene posta sullo stesso piano delle altre due capitali della vecchia Europa: Madrid e Parigi, una parità raggiunta col "patto di famiglia" del 1761 tra le dinastie borboniche dell'Europa mediterranea.

Tra coloro che dedicano particolare attenzione alla storia culinaria e gastronomica napoletana un posto di riguardo spetta a Salvatore di Giacomo che nel 1899, nell'ottavo volume della prestigiosa rivista "Napoli Nobilissima" fondata da Benedetto Croce, scrive un lungo saggio in quattro parti, Taverne famose napoletane, arricchito da acquerelli di Gonsalvo Carelli. Lo stesso anno questo saggio viene stampato, come estratto, a Trani da Valdemaro Vecchi per essere infine inserito nel volume Luci ed ombre napoletane che di Giacomo pubblica a Napoli nel 1914 presso Francesco Perrella editore.

Più vicine a noi sono invece due eleganti pubblicazioni; la prima di Giuseppe Porcaro, Taverne e Locande della vecchia Napoli (Napoli, Gabriele Benincasa, 1970, 2 volumi), che analizza la situazione a Napoli tra il XV secolo e la fine del Settecento. La seconda è il classico di Alberto Consiglio, Sentimento del gusto ovvero della Cucina napoletana (Firenze, Parenti, 1957), arricchito da splendide riproduzioni a colori di scene e costumi napoletani di argomento gastronomico.

Sempre numerose sono state a Napoli taverne, locande ed osterie. Nel 1669, ad esempio, il marchese di Crispano, per ordine del vicerè, provvede al censimento delle taverne napoletane segnalandone alla fine ben 210, numero che, considerata la popolazione dell'epoca, sembra forse eccessivo ma che testimonia, in ogni caso, la tradizione cuciniera del popolo verace, il quale vede nella taverna uno dei pochissimi piaceri che gli possono addolcire la quotidiana tragedia. Non è un caso, infatti, che lo stesso Pulcinella avverta così il suo popolo: "pe' mare nun ce stanno taverne".

Nel corso dell'Ottocento napoletano l'eredità borbonica di una ormai consolidata supremazia culinaria e gastronomica dà i suoi frutti incarnandosi pienamente in tre celebri famiglie di cuochi: quella di Nicola Micera, di cui tratteremo, di Luigi Piccolo e infine di Gennaro Polisano.

Don Nicola Micera, il fondatore, è un ex cuoco di famiglie nobiliari. Verso la metà dell'Ottocento decide di fondare a Napoli un proprio ristorante e pensa bene di farlo sulla collina del Vomero in quella che in epoca moderna si sarebbe chiamata via Tasso. Questa zona, all'epoca e per i primi decenni del Novecento, è zona salubre e meravigliosamente panoramica, tutto un susseguirsi di orti e vigneti dove l'antica tradizione napoletana delle locande e delle taverne vuole che queste siano aperte proprio in zone campestri. Andare a pranzo fuori città vuol dire infatti raggiungere in carrozzella campi e orti rigogliosi, zone poi inglobate nel tessuto cittadino.

Nicola Micera è stato cuoco, fino al 1840, in casa dei principi di Tricase e il titolo col quale è conosciuto, secondo gli attributi feudali dei nobili per i quali i grandi cuochi lavorano, è monzù Nicola 'e Tricase. Avendo messo da parte un po' di soldi decide di aprire un proprio locale al Vomero che chiamerà "Pallino", dal soprannome col quale Micera è conosciuto a causa della sua costituzione fisica alquanto rotondetta. Il ristorante è frequentato dalla migliore nobiltà napoletana che a suo tempo aveva apprezzate, proprio alla tavola dei principi Tricase, le sue qualità culinarie.

Alla sua morte, avvenuta nel 1860 quasi centenario, gli subentra nella gestione del locale l'unico figlio Salvatore, detto Pallino 2. La sua mensa, a differenza di quella del padre, è invece meta di scrittori, artisti e musicisti tra i quali il celebre maestro Saverio Mercadante, che si unisce a lui di fraterna amicizia. Tale fu il loro rapporto che la Napoli intellettuale scopre con stupore che entrambi sono morti lo stesso giorno, il 17 dicembre 1870, quasi a suggellare anche in questo estremo momento la loro amicizia.

Lo scettro gastronomico di questa dinastia passa così all'unico figlio Vincenzo, ovviamente detto Pallino 3, ed è con l'ultimo rappresentante della famiglia Micera che entra in gioco, nel nostro discorso, la figura di Benedetto Croce.

La fama letteraria del ristorante Pallino aumenta proprio con la gestione di Vincenzo Micera. Frequentatori abituali sono infatti Salvatore di Giacomo, Ferdinando Russo che nel poemetto 'N Paraviso (Napoli, Luigi Pierro, 1891) celebra Pallino nel verso Che ghiurnate! Che delizie! / Chille fritte addu Pallino! / Io che te vasavo mmocca / quanno tu mettive 'o vino!, Eduardo Scarfoglio, Giosuè Carducci, Antonio Fogazzaro, Giuseppe Giacosa, Gabriele d'Annunzio, Francesco Jerace; ma anche stranieri come Guy de Maupassant, di passaggio per Napoli.

|

Il ristorante Pallino |

|

Sempre in questo ristorante viene festeggiato, nel 1890, il libraio ed editore napoletano Luigi Pierro che, su proposta di Emanuele Granturco, allora Ministro della Pubblica Istruzione, viene insignito della Croce di Cavaliere del Lavoro. Alla cena in suo onore, alla quale partecipano amici e scrittori, ad ognuno dei convitati viene offerta una copia, con firma e dedica del festeggiato (quest'ultima compilata però da Pica visto che Pierro a malapena sa apporre la propria firma), del libro di Augusto Alfani Battaglie e Vittorie (Firenze, Barbèra, 1890), che ha un capitolo a lui dedicato; il brindisi viene pronunciato da Francesco Torraca.

Secondo Vittorio Pica e Francesco Cimmino, invece, la cena avviene nel marzo del 1892 nel ristorante Lo Scoglio di Frisio dei fratelli Musella, a Posillipo, (in Trattorie popolari napoletane inserito in Napoli d'oggi, Napoli, Luigi Pierro, 1900, p. 287).

Nelle ricche pietanze di Pallino si ritrova condensata la scienza pitagorica del grande cuoco pugliese Vincenzo Corrado, coordinatore dei servizi di bocca del Principe di Francavilla e autore del celebre Il Cuoco galante (1773) e quella diciamo naturalistica dell'aureo ricettario Cucina teorico-pratica (1837) del cavalier Ippolito Cavalcanti, duca di Buonvicino, appassionato gastronomo già cinquantenne, a proposito del quale si narra che il famoso epigrammista duca di Maddaloni, alla solita domanda se si dovessero distruggere tutti i libri e ne potessero restare solo tre lui quali avrebbe scelto, il duca rispose: "la Bibbia, la Divina Commedia ed il Trattato di cucina del mio amico Cavalcanti" (riportato da Salvatore Gaetani in La cucina napoletana e la letteratura, in Apud Neapolim…, Napoli, Montanino, s.a., p. 210).

Scrive Bemporat a proposito di Cavalcanti e del suo ricettario: "Nel corso delle nove ristampe questo simpatico quanto interessante libro infarcito di note, chiacchiere e maldicenze sui nobili amici e le gentili baronessine che egli frequentava nella città partenopea, si trasforma grazie a numerose aggiunte e modifiche, si arricchisce di alcune belle incisioni sul modo da seguire per disporre correttamente i piatti sulla tavola, completate più tardi da alcuni interessanti disegni di attrezzi ed utensili di cucina" (Claudio Bemporat, Per la "tavola" napoletana della prima metà dell'Ottocento: arredi e cucine, Napoli, Associazione amici dei musei di Napoli, 1990, p. 14). Ad esempio tre suoi piatti, semplici da realizzare, sono passati alla storia della gastronomia: la menesta mmaretata (minestra maritata), il classico vermicello con le vongole veraci e infine il capretto al forno. In particolare la ricetta completa della menesta mmaretata è ben conosciuta dal poeta cileno Pablo Neruda il quale, durante il suo soggiorno a Capri come esule politico, ama fare qualche puntatina a Napoli dagli amici, come l'editore Gaetano Macchiaroli, per mangiare insieme questo piatto secondo l'originaria ricetta.

Intanto nel 1890 questo celebre ristorante diventa la sede ufficiale di uno stranissimo simposio: la Società dei Nove Musi, fondato a Napoli da Benedetto Croce nel retrobottega

proprio della libreria di Luigi Pierro in Piazza Dante. Ne fanno parte, oltre al filosofo, l'orientalista e poeta Francesco Cimmino, lo scrittore Onorato Fava, Francesco Saverio Nitti, il giornalista e scrittore Carlo Petitti, il critico d'arte e scrittore Vittorio Pica, l'avvocato Michele Ricciardi direttore del "Pungolo Parlamentare", Michelangelo Schipa e infine l'archeologo Vittorio Spinazzola. Due anni dopo anche lo scrittore e storico Giuseppe Ceci, amico di collegio del filosofo, fa richiesta di poter entrare nell'àgape e per l'occasione viene coniato il distico: Al grato arrivo di Peppino Ceci / i Nove Musi diventaron Dieci.

Lo scopo principale di questa società di amici è quello di solennizzare l'uscita di ogni nuovo libro di ciascuno dei soci e ciò deve avvenire alla tavola di Pallino. Hanno anche creato una sorta di impresa araldica: una forchetta e un coltello al naturale incrociati in campo bianco. Naturalmente si pensa di redigere lo statuto, affidato ovviamente alla penna di Croce. Prima dello statuto, però, esiste già l'articolo programmatico che solennemente recita: "La Società dei Nove Musi non può riunirsi che a tavola". Quando poi il filosofo vuol dare lettura ai soci dei vari articoli composti è obbligato, a norma del primo, ad invitarli tutti a pranzo da Pallino!

A pagare il conto di Pallino ci pensa, di volta in volta, l'artefice dell'ultimo lavoro pubblicato. Solo che non tutti pubblicano allo stesso modo e qualcuno rischia di dover pagare sempre lui il conto salato. Carlo Petitti, ad esempio, pubblica un articolo di giornale si e no ogni due anni; Onorato Fava, al contrario (come lo stesso Croce), è estremamente prolifico. Per cui si giunge a questo accordo: il lavoro di Petitti sarà valutato il doppio, mentre quello di Fava la metà. In questo modo riuscirono ad equilibrare le cose.

Francesco Cimmino insieme a Vittorio Pica, entrambi impareggiabili buongustai, vengono infine incaricati dell'ardua e difficile compilazione dei menù.

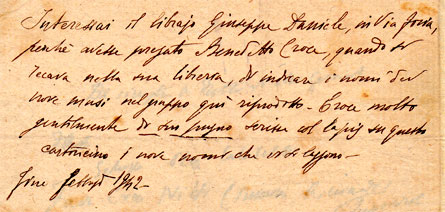

Nel volume citato Napoli d'oggi è stata riprodotta la fotografia dei Nove Musi, solo che la didascalia non indica i nomi dei componenti e molti lettori rimasero a lungo con la curiosità di conoscerli.

Anni fa, in un vecchio libro acquistato a Napoli da un bouquiniste, ebbi la fortuna di trovare un curioso cartoncino dove veniva chiesto a Benedetto Croce di indicare i nomi dei componenti quel gruppo di amici tenendo conto di quella vecchia fotografia. Il filosofo, gentilmente, così fece scrivendoli a matita sul retro del cartoncino. E quando la foto venne ristampata a pagina 56 del citato volume di de Luco i nomi dei Nove Musi erano stati finalmente indicati.

Una suggestiva immagine della cucina di Pallino l'ha offerta anche lo scrittore napoletano Carlo Bernari nella sua Bibbia napoletana (Firenze, Vallecchi, 1961, p. 112) dove scrive: "Dell'osteria di "Pallino" mi avanza nella memoria un'immagine da presepio, l'enorme cucina decorata di prosciutti, caciocavalli, lunghissime corone di salsicce, grappoli di pomidorini invernali, cespi di rossi

peperoncini, salami e capicolli, meloni gialli, e, in un angolo, il banco di conchiglie coi più magici frutti di mare il cui solo elenco riempirebbe un'intera pagina di diario; infine, sulla porta, una piramide di botti numerate sul fondo col gesso grosso delle cave. E Pallino, (aveva dato nome con il suo nomignolo all'osteria) che appare e scompare fra queste quinte, dal tavolo degli avventori, al focolare dove corre a cucinare la pietanza appena ordinata".

Nel 1894 Vincenzo Micera annunciava la chiusura del ristorante, organizzando un pranzo d'addio al quale parteciparono Benedetto Croce, Matilde Serao, Roberto Bracco, Rocco Pagliara, Francesco Cimmino, Vittorio Pica ed altri insigni personaggi. Due anni dopo però, il cuoco, spinto dalla nostalgia, lo riaprì ma in altra zona, per chiuderlo definitivamente poco dopo, anche a causa della cecità ereditaria da cui è colpito.

Il ristorante Pallino, su cui ha scritto pagine intense anche il letterato francese Edmond Picard, chiude definitamene e oggi al suo posto sorge una villa gentilizia.

Con la dinastia dei Micera ha termine la moderna stagione gastronomica dei grandi cuochi napoletani come i Piccolo e i Polisano, tradizione che lo scrittore Vittorio Dell'Erba ha rievocato in un suo articolo nel 1966, Tre grandi osti degni della fantasia di Dumas e che Mario Nahartii de Luco ha così bene descritto nel già citato Trattorie e Cuochi celebri nella Napoli dell'800.

Una stagione che è specchio di un'epoca e immagine di personalità davvero notevoli. Non è un caso, infatti, che la Società dei Nove Musi, al di là dello spirito goliardico che la nutrì, era formata da personaggi di altissimo livello culturale, un atteggiamento oggi difficilmente immaginabile dove l'atomizzazione dei rapporti, amicali e professionali, rende tutto più complicato e soprattutto solitario.

E non è un caso, infine, che quel gruppo scelse di condividere progetti, libri e idee intorno ad una tavola imbandita, scelta che l'avvicina, come vedremo in seguito, ad analoghe esperienze nel Novecento. La tavola dove, ottimisticamente, qualunque avversità o incomprensione alla fine si appiana. O almeno così ci illudiamo che accade perché come suona l'antico ritornello riecheggiante i Carmina Burana: "Amici allere, magnamme e vevimme, fin che ce stace ll'uoglio alla lucerna. Chi sa si all'auto munno nce vedimmo, chi sa se all'auto munno ncè taverna" (Amici allegri, mangiamo e beviamo, finché c'è olio nella lampada. Chi sa se nella morte ci vedremo, chi sa se nella morte ci sarà una taverna).

|