|

Archeologia gastronomica

A tavola coi nobili d’antan

di Massimo Gatta

Uno sguardo al passato, alla gastronomia d’alta epoca, ci fa comprendere quanto e come sia cambiato il nostro rapporto col cibo, con gli utensili, con il tempo alimentare, con i luoghi, con l’immaginario, col gusto. Insomma l’archeologia gastronomica ci aiuta a guardare alla cultura alimentare con occhi più preparati e anche più ironici. Sembra impossibile che sei o sette secoli fa si mangiasse in un certo modo, certi cibi, ci si comportasse a tavola in maniera così differente, che i tempi fossero così dilatati e gli utensili così strani e anche la convivialità così diversa. Ma la gastronomia, al pari di tanti altri importanti aspetti della storia della cultura e delle idee, subisce nei secoli tante e tali trasformazioni, anche simboliche, da renderla, agli occhi del moderno, davvero un’affascinante e

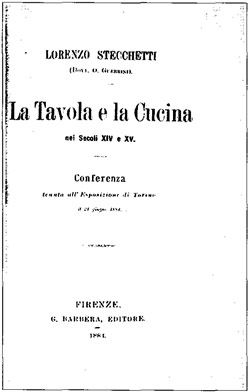

misterioso viaggio a ritroso nel tempo alla ricerca di commensali che mai comprenderemo fino in fondo, così enigmatici e misteriosi. E oggi che la gastronomia, il cibo, l’alimentazione riflettono, assorbendolo, il clima generale di mutazione antropologica e simbolica, sembra ancora più misterioso e intrigante quel passato alimentare dal quale questo breve articolo vuole riportare in superficie, nel maremagnum bibliografico, solo due piccoli esempi, tanto diversi ma in fondo simili nello spirito. Il 21 giugno del 1884 Olindo Guerrini, straordinario personaggio del mondo letterario e bibliotecario italiano, tiene una conferenza all’Esposizione di Torino dal titolo La tavola e la cucina nei secoli XIV e XV, nella quale sembra confluire tutta l’ironia, l’erudizione e il talento di questo eclettico e scanzonato letterato italiano a cavallo tra otto e novecento. Il testo verrà pubblicato lo stesso anno a Firenze, con uno dei suoi tanti pseudonimi, Lorenzo Stecchetti, in un opuscolo ormai di una certa rarità; fortunatamente per i tanti cultori del Guerrini/Stecchetti il testo è stato ristampato di recente da Mario Scognamiglio nella sua rivista di bibliofilia «L’Esopo», arricchito da una serie di incisioni tratte da celebri trattati cinquecenteschi di cucina (di Vincenzo Cervio e Bartolomeo Scappi). La conferenza è un susseguirsi pirotecnico di informazioni gustose e dettagli precisi; è una lingua ricercata, quella di Guerrini, di fine letterato, poeta, e profondo conoscitore del substrato culturale e letterario che fa da sfondo alla sua incursione nei convivi e nel gusto alimentare medioevali e rinascimentali. Ciò che sembra maggiormente colpisce lo scrittore-bibliotecario è l’assoluta materialità ctonia del convivio medioevale, il suo profondo distacco dalle raffinate ed eteree atmosfere culinarie antiche (greco-romane), che lasciano il posto ad una convivialità invece fortemente corporea, muscolare, sanguigna, a tratti violenta e quasi sempre disgustosa: […] alle orge bestiali dove il re Alboino beveva nel cranio de’ suoi nemici, scrive. Tempi nei quali era naturale che un commensale si alzasse dalla tavola imbandita e andasse a defecare ai margini della sala da pranzo, oppure che non ci si lavasse per venti giorni che durava un viaggio, come dice giustamente Orazio Bagnasco.

misterioso viaggio a ritroso nel tempo alla ricerca di commensali che mai comprenderemo fino in fondo, così enigmatici e misteriosi. E oggi che la gastronomia, il cibo, l’alimentazione riflettono, assorbendolo, il clima generale di mutazione antropologica e simbolica, sembra ancora più misterioso e intrigante quel passato alimentare dal quale questo breve articolo vuole riportare in superficie, nel maremagnum bibliografico, solo due piccoli esempi, tanto diversi ma in fondo simili nello spirito. Il 21 giugno del 1884 Olindo Guerrini, straordinario personaggio del mondo letterario e bibliotecario italiano, tiene una conferenza all’Esposizione di Torino dal titolo La tavola e la cucina nei secoli XIV e XV, nella quale sembra confluire tutta l’ironia, l’erudizione e il talento di questo eclettico e scanzonato letterato italiano a cavallo tra otto e novecento. Il testo verrà pubblicato lo stesso anno a Firenze, con uno dei suoi tanti pseudonimi, Lorenzo Stecchetti, in un opuscolo ormai di una certa rarità; fortunatamente per i tanti cultori del Guerrini/Stecchetti il testo è stato ristampato di recente da Mario Scognamiglio nella sua rivista di bibliofilia «L’Esopo», arricchito da una serie di incisioni tratte da celebri trattati cinquecenteschi di cucina (di Vincenzo Cervio e Bartolomeo Scappi). La conferenza è un susseguirsi pirotecnico di informazioni gustose e dettagli precisi; è una lingua ricercata, quella di Guerrini, di fine letterato, poeta, e profondo conoscitore del substrato culturale e letterario che fa da sfondo alla sua incursione nei convivi e nel gusto alimentare medioevali e rinascimentali. Ciò che sembra maggiormente colpisce lo scrittore-bibliotecario è l’assoluta materialità ctonia del convivio medioevale, il suo profondo distacco dalle raffinate ed eteree atmosfere culinarie antiche (greco-romane), che lasciano il posto ad una convivialità invece fortemente corporea, muscolare, sanguigna, a tratti violenta e quasi sempre disgustosa: […] alle orge bestiali dove il re Alboino beveva nel cranio de’ suoi nemici, scrive. Tempi nei quali era naturale che un commensale si alzasse dalla tavola imbandita e andasse a defecare ai margini della sala da pranzo, oppure che non ci si lavasse per venti giorni che durava un viaggio, come dice giustamente Orazio Bagnasco.

Una convivialità estrema che non poteva durare; e infatti già con Carlo Magno qualcosa sembra cambiare nella mensa del dopo anno Mille. E qui Stecchetti ricorda che già ne L’Historia di Milano di Bernardino Corio (1459-1519?) viene descritto il pranzo di gala trecentesco, quello di Lionello Plantageneto duca di Chiarenza, figlio di Edoardo III re d’Inghilterra, che il 15 giugno del 1368 prende in sposa Violante Visconti, figlia di Galeazzo II e di Bianca di Savoia, lo scenario il fastoso cortile del palazzo dell’Arenga in Milano. I Chiarenza restano nella storia della gastronomia (ma direi più negli annali di una gastronomia dai toni foschi) sia per la lista del pranzo di Lionello sia per la morte di Giorgio di Chiarenza, avvenuta un secolo dopo, condannato a morte muore affogato in una botte di malvasia (una scena che accostiamo mentalmente a quella de Il nome della rosa di Umberto Eco quando uno dei monaci viene trovato morto in una botte di vino). Quello che salta agli occhi del gastronomo moderno, nel sontuoso pranzo trecentesco sezionato da Guerrini (e al quale partecipò anche Francesco Petrarca), è ad esempio l’assenza della forchetta (apparsa in Francia nel 1379 tra l’argenteria del re ma il cui uso abituale da parte dei ricchi è attestato solo alla fine del ‘500), usando i commensali mangiare con le dita (le forchette erano utilizzate esclusivamente dal cuoco e dallo scalco e lo stesso Cristoforo Messisbugo, il celebre cuoco del duca di Ferrara nel 1530, non la cita tra gli utensili necessari alla tavola). Senza forchette e con un solo piatto di legno, di peltro, d’argento o d’oro, per l’intero, pantagruelico, pranzo (16 portate!) di Lionello Plantageneto. Un trionfo di cattivo gusto gastronomico: nessuna minestra, nessun antipasto, due maiali (dorati con foglia d’oro!), due storioni (dorati anch’essi) come prima portata. Più importante del gusto del cibo è il gusto (visivo e sensuale) della ricchezza che si vuol mostrare di possedere e di cui il cibo è solo un tramite.

Una convivialità estrema che non poteva durare; e infatti già con Carlo Magno qualcosa sembra cambiare nella mensa del dopo anno Mille. E qui Stecchetti ricorda che già ne L’Historia di Milano di Bernardino Corio (1459-1519?) viene descritto il pranzo di gala trecentesco, quello di Lionello Plantageneto duca di Chiarenza, figlio di Edoardo III re d’Inghilterra, che il 15 giugno del 1368 prende in sposa Violante Visconti, figlia di Galeazzo II e di Bianca di Savoia, lo scenario il fastoso cortile del palazzo dell’Arenga in Milano. I Chiarenza restano nella storia della gastronomia (ma direi più negli annali di una gastronomia dai toni foschi) sia per la lista del pranzo di Lionello sia per la morte di Giorgio di Chiarenza, avvenuta un secolo dopo, condannato a morte muore affogato in una botte di malvasia (una scena che accostiamo mentalmente a quella de Il nome della rosa di Umberto Eco quando uno dei monaci viene trovato morto in una botte di vino). Quello che salta agli occhi del gastronomo moderno, nel sontuoso pranzo trecentesco sezionato da Guerrini (e al quale partecipò anche Francesco Petrarca), è ad esempio l’assenza della forchetta (apparsa in Francia nel 1379 tra l’argenteria del re ma il cui uso abituale da parte dei ricchi è attestato solo alla fine del ‘500), usando i commensali mangiare con le dita (le forchette erano utilizzate esclusivamente dal cuoco e dallo scalco e lo stesso Cristoforo Messisbugo, il celebre cuoco del duca di Ferrara nel 1530, non la cita tra gli utensili necessari alla tavola). Senza forchette e con un solo piatto di legno, di peltro, d’argento o d’oro, per l’intero, pantagruelico, pranzo (16 portate!) di Lionello Plantageneto. Un trionfo di cattivo gusto gastronomico: nessuna minestra, nessun antipasto, due maiali (dorati con foglia d’oro!), due storioni (dorati anch’essi) come prima portata. Più importante del gusto del cibo è il gusto (visivo e sensuale) della ricchezza che si vuol mostrare di possedere e di cui il cibo è solo un tramite.

Seguono ancora carni e pesci (d’acqua dolce), quindi lepri, lucci, un vitello, trote, pernici, quaglie; in un vortice di carnale opulenza, un Grand Guignol della carne in cui sfilano, come tragiche comparse, anatre, aironi, carpioni, un bue, capponi, storioni, anguille, senza alcun rispetto alimentare per carni, pesci, volatili, selvaggina. La decima portata, ricorda il sempre più esterrefatto Guerrini, è costituita dalla sola lampreda in gelatina (la murena dei Romani). Poi di nuovo la girandola di arrosti di capretto, lepri, caprioli, pesci in un trionfo osceno che fa pensare alle ossessioni oniriche del regista Peter Greenaway, in particolare a quel capolavoro barocco che è Il Cuoco, Il Ladro, Sua Moglie e l'Amante (1989). Al tavolo di Lionello e Galeazzo fa ora la sua apparizione anche un povero pavone arrosto, insieme al cigno, ai cavoli, alle lingue salate e ai fagioli, e finalmente una portata con formaggio e giuncate. Nel Trecento la tavola si piega sotto un ammasso mostruoso di carne e di pesce, il tutto servito alla buona lungo un tempo dilatato all’infinito in cui si alternano spettacoli e altri momenti d’intrattenimento. Uno scenario storico che non poteva non suscitare l’interesse di un grande collezionista di libri di gastronomia e anche scrittore, come Orazio Bagnasco, che proprio ne Il banchetto, suo romanzo d’esordio, ambienta l’intera vicenda intorno a un banchetto rinascimentale, appunto, che vuole cementare l’alleanza politica tra il Ducato di Milano degli Sforza (dove tra l’altro un certo Leonardo da Vinci si occupava dell’organizzazione dei banchetti più importanti) e la corte Aragonese di Napoli con il matrimonio del duca Gian Galeazzo Sforza (nipote di Ludovico il Moro) con Isabella d’Aragona (inverno 1488-89). Artefice e regista di quel sontuoso banchetto sarà Mastro Stefano de’ Rossi, il figlio di Martino, il Gran Cuciniere ticinese che passerà alla storia della gastronomia come il codificatore dell’arte culinaria rinascimentale e personaggio molto amato dallo stesso Bagnasco.

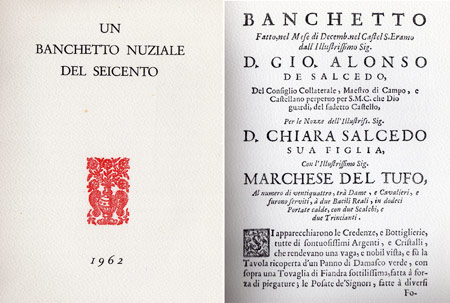

Già nel secolo successivo, invece, la cucina inizia ad essere considerata una civiltà da rispettare, con un ordine e un gusto nel servizio e nelle varie portate. Inizia anche un certo abuso di dolci ma, come scrive Stecchetti, […] la cucina nel quattrocento da brutale divenne umana, e spiegò le giovani ali verso cime più eccelse, verso il paradiso dell’uomo robusto e sano, il paradiso della voluttà. E seguendo temporalmente l’evolversi del gusto e della civiltà gastronomiche giungo al secondo appuntamento di questo nuovo capitolo di bibliofilia del gusto, il raro opuscolo che Gino Doria pubblica in soli 120 esemplari per le nozze di Marcella Mattioli con Francesco de Stefano di Ogliastro, celebrate il 25 aprile del 1962, e che il sodale amico tipografo Angelo Rossi imprime a Napoli, su carta Fabriano, nella sua bottega artigiana de L’Arte Tipografica. Lo scritto doriano, che appartiene al genere bibliografico dei nuptialia magistralmente indagato da Olga Pinto, s’intitola Un banchetto nuziale del Seicento.

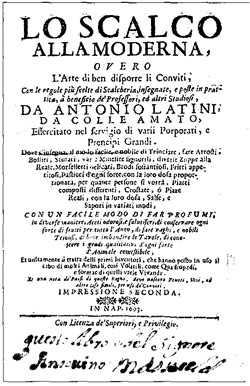

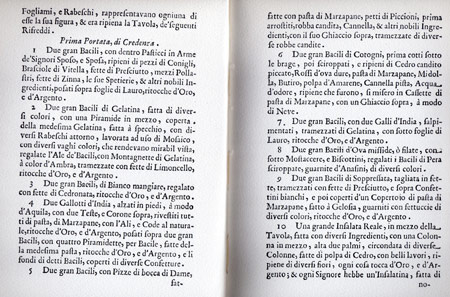

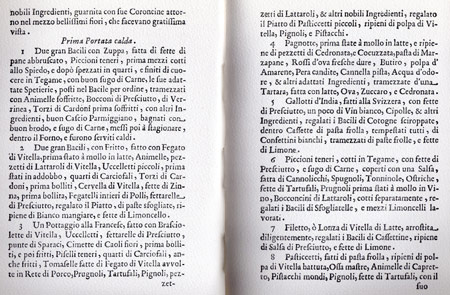

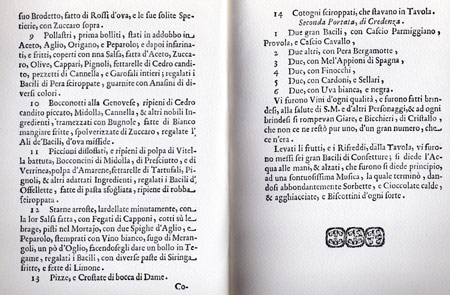

Nell’immensa produzione secentesca lo scrittore napoletano rivolge la sua attenzione all’universale culto della decima musa, Gastrea, da cui appunto prende il nome la gastronomia, sfogliando le pagine di un celebre trattato secentesco, Lo Scalco alla moderna di Antonio Latini, impresso a Napoli nel 1693 e scegliendo, per il raffinato lettore, la lista di uno dei […] portentosi banchetti che il Latini, dopo averli sapientemente apprestati a Roma, a Loreto, ad Albano, a Napoli, a Torre del Greco, a Pozzuoli, alla Barra, a Faenza e dovunque la sua fama lo chiamasse, ripubblicava compiaciuto in appendice del suo trattato, come scrive Doria nella breve introduzione. Il banchetto ricordato, svoltosi nel mese di dicembre nel Castel S. Eramo, sembra lontano mille anni dalle volgarità, opulenze e ridondanze del convito di Galeazzo di cui scrisse il Guerrini; poco più di tre secoli sono trascorsi ma è ormai una nuova civiltà culinaria, del gusto, del cibo e dell’alimentazione, quella che leggiamo in questa breve lista, che ho voluto riprodurre perché nulla sfuggisse del suo contenuto enumerativo. Degli sposi, Donna Chiara Salcedo e il marchese Del Tufo (quale?), poco o nulla si conosce. Lei era figlia, come criticamente ricorda Doria, di Giovanni Alonso Salcedo di Sant’Elmo, […] altezzosi spagnoli che qui venivano a impinguarsi e, partendo, non ci lasciavano neanche tanto da farci un “pignato maritato”. I Del Tufo, invece, originavano da Ercole Monoboi venuti al seguito di Roberto Guiscardo; grandi condottieri e guerrieri, ma anche uomini di chiesa, gesuiti e predicatori. In fondo la scelta di Doria è stata quella di celebrare un secolo a lui particolarmente caro attraverso una piccola testimonianza scritta di quella cultura materiale che vedrà nei secoli successivi un giusto riconoscimento. Ma il confronto davvero impari del banchetto di Donna Chiara Salcedo (solo 24 invitati tra dame e cavalieri, dodici portate calde, con due scalchi e due trincianti; quindi tovaglie di Fiandra, panni di Damasco, posate d’argento e calici di cristallo, e poi frutta, acqua per lavarsi le mani, e sorbetti, musica, danse, cioccolata e biscotti…) con l’esiziale e truculenta atmosfera trecentesca di quello del Duca di Chiarenza lascia presagire quali e quanti saranno i fasti e le raffinatezze, non certo solo gastronomiche, del successivo secolo dei Lumi.

|

Scarica qui l'articolo completo,

con corredo di note e immagini, in formato Pdf |

|