|

Una grande e semplice scrittura lineare

La scrittura gastronomica di Aldo Buzzi

di Massimo Gatta

Dopo i 60 anni non ci si dovrebbe più occupare di sciocchezze.

Raymond Chandler

All’inizio di questa storia c’è una scrittura, una grande e semplice scrittura lineare, e poi c’è una gastronomia. In un preciso momento di questa storia la scrittura e la gastronomia s’incontrano e si fondono. Prima c’era stato il cinema, poi la letteratura, il resto è una magica e variopinta fusione di tutte queste cose insieme. Non è assolutamente frequente che ciò accada. Anzi accade molto raramente che la scrittura sia allo stesso tempo perfetta, equilibrata e semplice e che la gastronomia sia trasparente, intrigante e colta. Ancora più raro è che entrambe diventino stile di un uomo. Ebbene in questa storia tutto ciò è magicamente accaduto. E’ successo che un signore riservato, che oggi ha 98 anni, nato a Como nel mese di agosto, sotto il segno del Leone (il segno dei mangioni, diceva Trimalcione); Como la città di Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane, uomo di cinema con Lattuada e Flaiano, letteratura e editoria, colui che ha insegnato a Fellini ad indossare le calze lunghe al posto dei calzini, ebbene è successo che questo signore abbia iniziato a scrivere (tardi) di cibo facendone una metafora dell’esistenza: “Si siede in una vecchia poltrona a fiori e subito domanda se Velvet parla di cucina, la sua grande passione. La ricerca del cibo, il disquisire sul cibo, il mangiare come metafora di altro, sono sempre presenti nelle sue opere. Anzi, spesso sono l’innesco dal quale parte poi la narrazione, ondivaga e trasversale, da affabulatore, con quella sua straordinaria capacità di far coesistere l’alto e il basso, l’intelletto con la pancia, la memoria con la visionarietà e la riflessione morale, l’aneddoto di vita quotidiana con la citazione storica o colta, il gusto della divagazione arguta con l’abilità di rendere piacevole e interessante il niente”.

Quello che è successo nella sua lunga vita sarebbe difficile da raccontare in breve, anche perché il signore in questione è molto riservato. Ci limitiamo, quindi, a narrare questa sua scrittura gastronomica in cui entrambi i termini sembrano fondersi alchemicamente dando corpo ad dei più suggestivi esempi di letteratura gastronomica, peraltro conosciuta e apprezzata da un ristretto e fedelissimo gruppo di estimatori che, quasi

clandestinamente, condividono la sua scrittura,

le sue improvvise impennate stilistiche,

la sua cultura vasta e riservata, le metafore, le mille curiosità, il perfetto dosaggio di erudizione e understatement. Insomma una carboneria buzziana molto efficiente che consente una circolazione protetta dei suoi scritti, delle sue idee, dei suoi esili e misurati libretti. Una specie di club esoterico che conosce quasi a memoria le sue storie che spesso passano da un libro all’altro, da un capitolo all’altro, apparentemente uguali ma in effetti diversi, come le sue ricette gastronomiche che attraversano libri, capitoli, temi, per ritornare in altra veste, conservando però lo stile inimitabile di questo giovanotto e gentiluomo che sembra aver tutto letto, tutto visto, tutto conosciuto. le sue improvvise impennate stilistiche,

la sua cultura vasta e riservata, le metafore, le mille curiosità, il perfetto dosaggio di erudizione e understatement. Insomma una carboneria buzziana molto efficiente che consente una circolazione protetta dei suoi scritti, delle sue idee, dei suoi esili e misurati libretti. Una specie di club esoterico che conosce quasi a memoria le sue storie che spesso passano da un libro all’altro, da un capitolo all’altro, apparentemente uguali ma in effetti diversi, come le sue ricette gastronomiche che attraversano libri, capitoli, temi, per ritornare in altra veste, conservando però lo stile inimitabile di questo giovanotto e gentiluomo che sembra aver tutto letto, tutto visto, tutto conosciuto.

Mi piace accostare alla suggestione di questa scrittura gastronomica il fascino d’antan che risuona in alcune pagine di Giampaolo Dossena nelle quali si racconta, appunto archeologicamente, la scoperta di una vecchia e abbandonata cartoleria. Non so perché ma da quelle pagine dosseane traspare in filigrana qualcosa di prossimo alla scrittura e all’essere buzziani, qualcosa di imparentato, una scrittura attenta, lineare, leggera e di grande precisione formale.

Ma anche ciò di cui quella scrittura parla è vicino all’intimo dialogare buzziano, un’attenzione alle cose piccole e perfette, semplici e leggere, soffuse e cariche di significati molteplici e stratificati, di tempo. Non si esce mai indenni dall’incontro con la scrittura di Aldo Buzzi, perché sempre qualcosa in noi cambia, si modifica, si converte alla sua pulizia mentale e stilistica. Dossena in quello scritto ci riporta indietro nel tempo, scoprendo tracce ormai sbiadite di una civiltà scrittoria e metafisica. Aldo Buzzi continuamente ci invoglia a quella rarefazione, a quelle evidenze di mostruosa semplicità. Incontrare la scrittura buzziana, nelle varie declinazioni in cui si è materializzata negli anni, è un’esperienza di rara bellezza. “E’ uno di quegli incontri che ti cambiano la visione delle cose. Succede leggendo: è come se a un certo punto, donde che arrivi, si accendesse una luce diversa”, così scrive Aldo Buzzi a proposito del suo amato Raymond Chandler. E così, analogamente, potremmo scrivere noi di lui. Bisogna essere dei maestri per far deflagrare la vitalità e l’assurdo delle idee; Giuseppe Conte, nell’introdurre l’ultimo librino pubblicato da Buzzi, scrive infatti: “Leggere Buzzi è sempre un viaggio nel retrobottega delle parole e delle idee, dove la loro vitalità e il loro assurdo vengono fatti deflagrare. Basta una metafora arguta a miniaturizzare una storia”. Ecco: il miniare, attività artistico-artigianale che Buzzi frequenta da sempre.

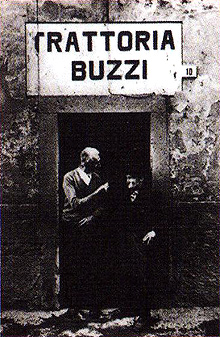

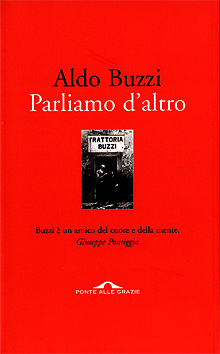

Capacità di rappresentare una complessa scena di vita su un chicco di riso. Proprio nell’ultimo librino appare in copertina una piccola foto in bianco e nero che raffigura un’insegna di trattoria, Trattoria Buzzi; non sapremo mai se nella realtà appartenne agli antenati dello scrittore oppure se Buzzi si sia divertito a rintracciare tracce gastronomiche fittizie della sua famiglia per meglio imbrogliare le acque, Ma anche ciò di cui quella scrittura parla è vicino all’intimo dialogare buzziano, un’attenzione alle cose piccole e perfette, semplici e leggere, soffuse e cariche di significati molteplici e stratificati, di tempo. Non si esce mai indenni dall’incontro con la scrittura di Aldo Buzzi, perché sempre qualcosa in noi cambia, si modifica, si converte alla sua pulizia mentale e stilistica. Dossena in quello scritto ci riporta indietro nel tempo, scoprendo tracce ormai sbiadite di una civiltà scrittoria e metafisica. Aldo Buzzi continuamente ci invoglia a quella rarefazione, a quelle evidenze di mostruosa semplicità. Incontrare la scrittura buzziana, nelle varie declinazioni in cui si è materializzata negli anni, è un’esperienza di rara bellezza. “E’ uno di quegli incontri che ti cambiano la visione delle cose. Succede leggendo: è come se a un certo punto, donde che arrivi, si accendesse una luce diversa”, così scrive Aldo Buzzi a proposito del suo amato Raymond Chandler. E così, analogamente, potremmo scrivere noi di lui. Bisogna essere dei maestri per far deflagrare la vitalità e l’assurdo delle idee; Giuseppe Conte, nell’introdurre l’ultimo librino pubblicato da Buzzi, scrive infatti: “Leggere Buzzi è sempre un viaggio nel retrobottega delle parole e delle idee, dove la loro vitalità e il loro assurdo vengono fatti deflagrare. Basta una metafora arguta a miniaturizzare una storia”. Ecco: il miniare, attività artistico-artigianale che Buzzi frequenta da sempre.

Capacità di rappresentare una complessa scena di vita su un chicco di riso. Proprio nell’ultimo librino appare in copertina una piccola foto in bianco e nero che raffigura un’insegna di trattoria, Trattoria Buzzi; non sapremo mai se nella realtà appartenne agli antenati dello scrittore oppure se Buzzi si sia divertito a rintracciare tracce gastronomiche fittizie della sua famiglia per meglio imbrogliare le acque,

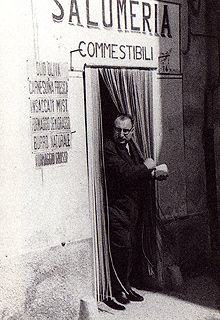

per meglio divertirsi a raccontare storie fantasiose dove non sai mai individuare i confini tra realtà e sogno. Certo è che proprio nel capitolo finale del libro, I miei antenati Buzzi, lo scrittore comasco appare in splendida forma scrittoria e nel giro di poche pagine riesce appunto a miniaturizzare un’epoca. Questa piccola foto, guardata e riguardata, mi ha fatto molto pensare. All’inizio non sapevo il perché. Poi improvvisa l’illuminazione. C’è una foto, anch’essa in bianco e nero, scattata nel 1964 a Dogliani da Giulio Bollati (il celebre editore e dirigente einaudiano) che ritrae lo scrittore Giorgio Manganelli mentre, con aria insieme furtiva e impaurita, esce da una salumeria stringendo in mano un piccolo involto (pane e salame? Pizza? non sapremo mai cosa). Chi abbia dimestichezza con l’immaginario manganelliano e ne conosca appena un po’ le coordinate metafisico-gastronomiche immagina ciò di cui parlo; e saprà apprezzare la similitudine tra le due fotografie, entrambe evocatrici di qualcosa che sconfina, che va oltre ciò che appare.

per meglio divertirsi a raccontare storie fantasiose dove non sai mai individuare i confini tra realtà e sogno. Certo è che proprio nel capitolo finale del libro, I miei antenati Buzzi, lo scrittore comasco appare in splendida forma scrittoria e nel giro di poche pagine riesce appunto a miniaturizzare un’epoca. Questa piccola foto, guardata e riguardata, mi ha fatto molto pensare. All’inizio non sapevo il perché. Poi improvvisa l’illuminazione. C’è una foto, anch’essa in bianco e nero, scattata nel 1964 a Dogliani da Giulio Bollati (il celebre editore e dirigente einaudiano) che ritrae lo scrittore Giorgio Manganelli mentre, con aria insieme furtiva e impaurita, esce da una salumeria stringendo in mano un piccolo involto (pane e salame? Pizza? non sapremo mai cosa). Chi abbia dimestichezza con l’immaginario manganelliano e ne conosca appena un po’ le coordinate metafisico-gastronomiche immagina ciò di cui parlo; e saprà apprezzare la similitudine tra le due fotografie, entrambe evocatrici di qualcosa che sconfina, che va oltre ciò che appare.

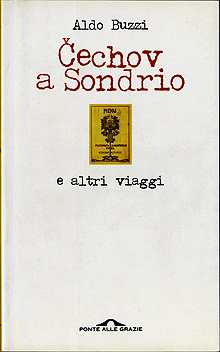

Ma Buzzi è ancora altro. E’ l’insieme di notizie, di fatti, di curiosità dotte che ti getta lì tra le righe con leggerezza. Apprendiamo tantissimo dalle sue quattro righe, dai suoi smilzi librini, dalle sue svagate divagazioni; Buzzi è extravagante sempre ma mai ovvio. Getta considerazioni che come piccoli semi attecchiscono col tempo: “Io vorrei vivere in una piccola città di mare, col mare in fondo alla strada.

La mattina, verso mezzogiorno, scendere al bar a prendere un buon caffè con panna. Un bar con la barra, la barra da cui prende il nome, su cui appoggiare il piede; che nei nuovi bar, per ignoranza, mettono sempre meno”. La barra come fotografia sfocata di un tempo, simbolo di un’epoca, di una metodologia, di uno stile. E, nello stesso librino, il ricordo di un tipo di pasta a molti sconosciuta: la tempesta: “A cena, per cominciare, un brodo ristretto, come re Nasone di Napoli, con la tempesta. C’è anche la tempestina, più piccola, ma non va bene. Tempesta, in lombardo, vuol dire grandine. E’ la forma della pasta, e influisce sul suo sapore. I bucatini hanno un sapore diverso dagli spaghetti, i rigatoni….Sto divagando”, e divagare è per Buzzi l’otium supremo, la gioia assoluta, la forma ideale del colloquiare. La mattina, verso mezzogiorno, scendere al bar a prendere un buon caffè con panna. Un bar con la barra, la barra da cui prende il nome, su cui appoggiare il piede; che nei nuovi bar, per ignoranza, mettono sempre meno”. La barra come fotografia sfocata di un tempo, simbolo di un’epoca, di una metodologia, di uno stile. E, nello stesso librino, il ricordo di un tipo di pasta a molti sconosciuta: la tempesta: “A cena, per cominciare, un brodo ristretto, come re Nasone di Napoli, con la tempesta. C’è anche la tempestina, più piccola, ma non va bene. Tempesta, in lombardo, vuol dire grandine. E’ la forma della pasta, e influisce sul suo sapore. I bucatini hanno un sapore diverso dagli spaghetti, i rigatoni….Sto divagando”, e divagare è per Buzzi l’otium supremo, la gioia assoluta, la forma ideale del colloquiare.

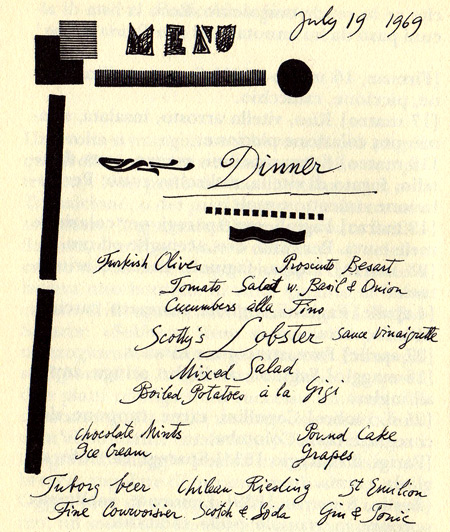

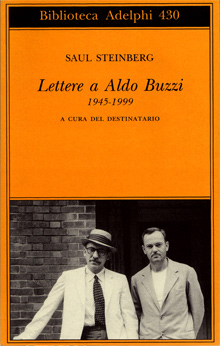

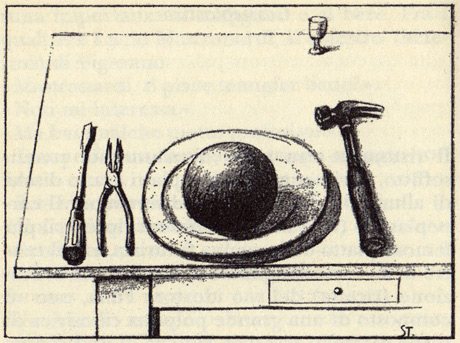

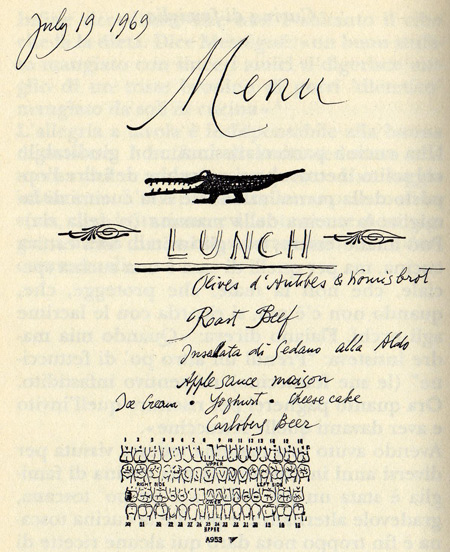

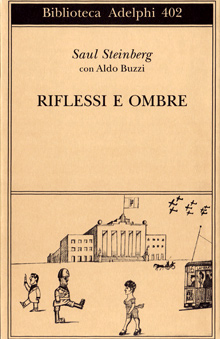

Sicuramente lo stile leggero e preciso Buzzi lo ha affinato con la lunga frequentazione amicale di un grande artista col quale ha collaborato (ha studiato con lui architettura a Milano): Saul Steiberg, di cui ha curato il volume Riflessi e ombre oltre che quel capolavoro costituito dall’epistolario di oltre un cinquantennio col disegnatore rumeno. I pochi schizzi di argomento gastronomico, che adornano questo articolo, sono appunto di Steinberg “[…] una di quelle persone in cui si sente la vocazione assoluta per qualcosa. Lui doveva disegnare, il resto non gli interessava”, ha detto di lui Buzzi.

Inoltre lo scrittore, cultore di gastronomia, è come la sua scrittura: parco, senza pretese, semplice; ama il riso in bianco che mangiava da bambino a Villa Torricina a Firenze, anellini in brodo, come quello del protagonista del suo racconto più perfetto: il Capitano: “Erano anellini in brodo […]. La pasta la portava un operaio di Gragnano. Il brodo era quello. Tutto lì. […] Ricordo il colore del brodo: un leggero arancione (forse zafferano?) con minuti riflessi rosa (un’ombra di pomodoro?), con qualche leggero occhio qua e là. Fatto certamente secondo la regola classica: manzo, vitello, gallina e mazzetto di odori; e certamente sobbolliva a lungo, a fuoco basso, sorrideva, come dice Brillat-Savarin, un sorriso appena accennato, come quello della Gioconda”.

Inoltre lo scrittore, cultore di gastronomia, è come la sua scrittura: parco, senza pretese, semplice; ama il riso in bianco che mangiava da bambino a Villa Torricina a Firenze, anellini in brodo, come quello del protagonista del suo racconto più perfetto: il Capitano: “Erano anellini in brodo […]. La pasta la portava un operaio di Gragnano. Il brodo era quello. Tutto lì. […] Ricordo il colore del brodo: un leggero arancione (forse zafferano?) con minuti riflessi rosa (un’ombra di pomodoro?), con qualche leggero occhio qua e là. Fatto certamente secondo la regola classica: manzo, vitello, gallina e mazzetto di odori; e certamente sobbolliva a lungo, a fuoco basso, sorrideva, come dice Brillat-Savarin, un sorriso appena accennato, come quello della Gioconda”.

Buzzi giustamente pensa che la letteratura (e la saggistica) debba, prima o poi, incrociare il cibo, la gastronomia, insomma debba cibarsi anche di carne e di vino e di uova; fronteggiare la fame e la sete, sporcarsi le mani con olio e farina. Ispira in fondo diffidenza lo scrittore che mai si cimenta col cibo: “Lo scrittore che non parla mai di mangiare, di appetito, di fame, di cibo, di cuochi, di pranzi mi ispira diffidenza, come se mancasse di qualcosa di essenziale. Cervantes fin dalle primissime righe del suo romanzo ci fa sapere cosa mangiava abitualmente don Alonso Quejana, il futuro don Chisciotte, nei sette giorni della settimana […]”. Ma negli ultimi anni anche lo scrittore comasco si è allontanato dalla cucina, pur mantenendo un ottimo rapporto con la cultura materiale del cibo. “Lei sa cucinare?” – “Si, ma ora, dopo tanti anni, vorrei che ci fosse una persona che cucina per me, a sorpresa. Non un cuoco, ma una di quelle sante donne che sopravvivono solo in campagna, con quattro sottane e tre grembiuli, che mentre lavora, mentre fa le tagliatelle, posso strala a guardare come un vitello che rumina, seduto, con accanto un bicchiere di Porto, e la sua bottiglia, come garanzia del futuro”, dove l’accento sta, ovviamente, su quei pochi, umili oggetti che diventano garanzia del futuro. Oppure questo capolavoro di concisione: “Il negozio del panettiere è, da migliaia di anni, un ambiente naturale, perciò anche i fornai sono uomini naturali. Invece il ministero delle finanze è un ambiente artificiale e tutti i suoi uomini, dal ministro agli

Buzzi giustamente pensa che la letteratura (e la saggistica) debba, prima o poi, incrociare il cibo, la gastronomia, insomma debba cibarsi anche di carne e di vino e di uova; fronteggiare la fame e la sete, sporcarsi le mani con olio e farina. Ispira in fondo diffidenza lo scrittore che mai si cimenta col cibo: “Lo scrittore che non parla mai di mangiare, di appetito, di fame, di cibo, di cuochi, di pranzi mi ispira diffidenza, come se mancasse di qualcosa di essenziale. Cervantes fin dalle primissime righe del suo romanzo ci fa sapere cosa mangiava abitualmente don Alonso Quejana, il futuro don Chisciotte, nei sette giorni della settimana […]”. Ma negli ultimi anni anche lo scrittore comasco si è allontanato dalla cucina, pur mantenendo un ottimo rapporto con la cultura materiale del cibo. “Lei sa cucinare?” – “Si, ma ora, dopo tanti anni, vorrei che ci fosse una persona che cucina per me, a sorpresa. Non un cuoco, ma una di quelle sante donne che sopravvivono solo in campagna, con quattro sottane e tre grembiuli, che mentre lavora, mentre fa le tagliatelle, posso strala a guardare come un vitello che rumina, seduto, con accanto un bicchiere di Porto, e la sua bottiglia, come garanzia del futuro”, dove l’accento sta, ovviamente, su quei pochi, umili oggetti che diventano garanzia del futuro. Oppure questo capolavoro di concisione: “Il negozio del panettiere è, da migliaia di anni, un ambiente naturale, perciò anche i fornai sono uomini naturali. Invece il ministero delle finanze è un ambiente artificiale e tutti i suoi uomini, dal ministro agli

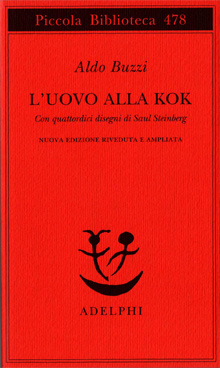

uscieri, sono uomini innaturali”. Sono infatti le celebri ricette buzziane il suo capolavoro, anzi non le ricette (termine forse troppo aulico e altisonante per il Nostro), ma il tentativo di descrivere la semplicità di un punto di vista gastronomico. Nascono così alcuni capolavori di leggerezza con un vago retrogusto di sapienza orientale. In fondo Buzzi sembra fedele a quanto secoli fa il matematico Cardano postulava; nella sua Autobiografia a proposito di cucina scrive infatti: “I mezzi per preparare i cibi sono quindici: fuoco, cenere, bagno, acqua, tegame, padella, spiedo, graticola, pestello, filo e costa del coltello, grattugia, prezzemolo, rosmarino e lauro”, e sfido a trovarne altri. Ma dicevamo delle ricette di Buzzi. Sentite questa Ricetta della pastina in brodo della pensione: “Portare a ebollizione il brodo (lungo ma grasso) in una pentola di alluminio non perfettamente pulita. Gettare la pastina. Chiamare una amica al telefono e stare al telefono il doppio del tempo necessario alla normale cottura della pastina. Spengere il gas e, quando la minestra è quasi fredda, portarla in tavola e servirla nelle fondine gelate augurando buon appetito. Grazie altrettanto”. Non sai bene se in essa lo scrittore intenda fare dell’ironia oppure, come crediamo, descrivere un milieu, un ambito del sociale, un luogo di vita. E il compendio finale della grande metafisica gastronomica buzziana, quel marchingegno stratificato, summa di sapienza, ironia e cultura, coacervo di fatti, idee e cultura materiale, insomma l’opus che fa di questo gentiluomo della nostra migliore tradizione letteraria un filosofo tout court è il libro L’uovo alla kok, che assembla ricette,

uscieri, sono uomini innaturali”. Sono infatti le celebri ricette buzziane il suo capolavoro, anzi non le ricette (termine forse troppo aulico e altisonante per il Nostro), ma il tentativo di descrivere la semplicità di un punto di vista gastronomico. Nascono così alcuni capolavori di leggerezza con un vago retrogusto di sapienza orientale. In fondo Buzzi sembra fedele a quanto secoli fa il matematico Cardano postulava; nella sua Autobiografia a proposito di cucina scrive infatti: “I mezzi per preparare i cibi sono quindici: fuoco, cenere, bagno, acqua, tegame, padella, spiedo, graticola, pestello, filo e costa del coltello, grattugia, prezzemolo, rosmarino e lauro”, e sfido a trovarne altri. Ma dicevamo delle ricette di Buzzi. Sentite questa Ricetta della pastina in brodo della pensione: “Portare a ebollizione il brodo (lungo ma grasso) in una pentola di alluminio non perfettamente pulita. Gettare la pastina. Chiamare una amica al telefono e stare al telefono il doppio del tempo necessario alla normale cottura della pastina. Spengere il gas e, quando la minestra è quasi fredda, portarla in tavola e servirla nelle fondine gelate augurando buon appetito. Grazie altrettanto”. Non sai bene se in essa lo scrittore intenda fare dell’ironia oppure, come crediamo, descrivere un milieu, un ambito del sociale, un luogo di vita. E il compendio finale della grande metafisica gastronomica buzziana, quel marchingegno stratificato, summa di sapienza, ironia e cultura, coacervo di fatti, idee e cultura materiale, insomma l’opus che fa di questo gentiluomo della nostra migliore tradizione letteraria un filosofo tout court è il libro L’uovo alla kok, che assembla ricette,

aneddoti, microstorie, iperboli gastrofilosofiche, e che leggere come un romanzo è ancora poco perché in sottofondo ci vorrebbe qualcosa di Eric Satie e insieme di Charlie Parker, accanto qualche disegno di Maccari e di Picasso, uno sfondo di mare e di pianura, qualche gatto silenzioso e tanto, tanto tempo per godere di tutte queste cose insieme.

aneddoti, microstorie, iperboli gastrofilosofiche, e che leggere come un romanzo è ancora poco perché in sottofondo ci vorrebbe qualcosa di Eric Satie e insieme di Charlie Parker, accanto qualche disegno di Maccari e di Picasso, uno sfondo di mare e di pianura, qualche gatto silenzioso e tanto, tanto tempo per godere di tutte queste cose insieme.

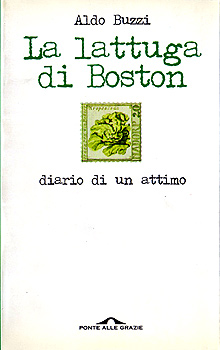

Solo a questo gastronomo soffuso poteva, infatti, venire in mente di condire la lattuga con acqua, rivelando nello stesso tempo una ricchezza e una delusione: “[…] A questo punto do un consiglio che di solito viene ascoltato con diffidenza e di rado seguito: olio, sale e un po’ d’acqua. L’acqua non diluisce il sapore dell’olio, anzi lo mette in risalto. Dopo aver lavato l’insalata non toglierle tutta l’acqua centrifugandola nell’apposito cestino di fil di ferro (una volta chiamato retinino o scotitoio) o in un tovagliolo; quel po’ d’acqua rimasta costituirà, con l’olio e il sale, il condimento perfetto (anche per finocchi, sedani a pezzettini). Servi le due insalate così condite in due insalatiere separate, e naturalmente mangiale insieme”. E ritrovare, nello stesso aureo libretto, il ricordo del Carneplatico di Fillia e del ristorante Santopalato, temi da noi già affrontati in altro articolo sulla cucina futurista, che Buzzi qui declina con la sua prosa magnifica e ricca di riferimenti alti e bassi anche se i rapporti col futurismo si fermano qui, non avendo Buzzi alcun legame di parentela col poeta futurista Paolo Buzzi, come lui stesso ricorda: “Mio padre si chiamava Paolo Buzzi, come il poeta futurista, ma non era suo parente e non lo conosceva. Io l’ho conosciuto a Milano molti anni fa, dopo mezzanotte, tornando da un concerto della Società del Quartetto. Eravamo rimasti solo noi sul tram. Scambiammo due parole. Gli dissi di mio padre, che si chiamava come lui, che era di Sondrio mentre lui era nato nel Verziere. Gli dissi che ogni tanto capitava qualcuno che mi chiedeva: “figlio del poeta?”. La cosa gli fece piacere”.

Tutto di questo libretto gastronomico andrebbe riportato ma, non potendolo fare, terminiamo questo scrittarello con la domanda e la riposta che Buzzi si autopone in Come si scrive una ricetta:“Qual è il miglior modo di scrivere una ricetta? A questa domanda non è stata data, fino ad oggi, una risposta definitiva.

Dobbiamo usare l’imperativo confidenziale: “Metti al fuoco…”, o l’imperativo generico: “Mettete al fuoco…”, o l’ancor più generico infinito: “Mettere al

fuoco…”, o l’impersonale: “Si metta al fuoco…”, o il presente personale: “Metto al fuoco…”, o il futuro esortativo di Gadda: “Metterai al fuoco…”. E quanto a dosi e tempi: precisione matematica: “venti grammi”, “mezzo litro”, “sette minuti”; oppure approssimazione casalinga: “una noce di burro”, “q.b.” (quanto basta), “una tazza”?”. Ma Buzzi per i tempi di cottura delle uova à la coque preferisce, camporesinamente, la soluzione indicata da Maestro Martino, il celebre cuoco comasco del Quattrocento che fu al servizio del patriarca di Aquileia: “Metti le ova fresche in l’acqua freda et falle bollire per spatio d’un paternostro o un poco più”. La preghiera popolare come misura e tempo delle opere dell’uomo. E cosa più del cucinare ha rapporto col divino, coi suoi tempi, coi suoi meticolosi cerimoniali. fuoco…”, o l’impersonale: “Si metta al fuoco…”, o il presente personale: “Metto al fuoco…”, o il futuro esortativo di Gadda: “Metterai al fuoco…”. E quanto a dosi e tempi: precisione matematica: “venti grammi”, “mezzo litro”, “sette minuti”; oppure approssimazione casalinga: “una noce di burro”, “q.b.” (quanto basta), “una tazza”?”. Ma Buzzi per i tempi di cottura delle uova à la coque preferisce, camporesinamente, la soluzione indicata da Maestro Martino, il celebre cuoco comasco del Quattrocento che fu al servizio del patriarca di Aquileia: “Metti le ova fresche in l’acqua freda et falle bollire per spatio d’un paternostro o un poco più”. La preghiera popolare come misura e tempo delle opere dell’uomo. E cosa più del cucinare ha rapporto col divino, coi suoi tempi, coi suoi meticolosi cerimoniali.

Di questa Italia di oggi lo scrittore salverebbe ben poco, così diversa da quella conosciuta lungo un secolo. Forse tra le cose salvabili la pasta all’amatriciana mangiata ad Amatrice nel posto giusto: “Stavo in albergo al Pantheon, con il cinema guadagnavo bene. L’amatriciana e la carbonara erano eccellenti e sicure in tutte le trattorie. Non facevo la dolce vita ma ci si incontrava a casa di Flaiano e di Fellini […]. Andavamo insieme alla Trattoria Cesaretto, in via della Croce, un posto meraviglioso, una stanza piccola, un tavolo lungo al quale era sempre seduto qualche amico. Oggi queste cose spariscono, come il cibo buono, come l’abitudine di scrivere lettere, come l’arte della conversazione, che non coltiva più nessuno”.

|

Scarica qui l'articolo completo,

con corredo di note e immagini, in formato Pdf |

|